◆ ねえ、クシダさん、クシダさん、忙しいの?

◆ ねえ、クシダさん、クシダさん、忙しいの?

◆ うーん、なんだかねえ。体も頭の中もとっても忙しくってね。頬杖ジャック君とも、腕組みチャーリー君とも、ちっともお話ができなくてごめんよ。

◆ もっともっといろんな話をしようって約束したのに、これじゃあ、今年も先が思いやられますねえ。

◆ そ、そんなことないよ。君たちとおしゃべりするのは、本当はとっても楽しいんだよ。

◆ それで、今は何をしているの?

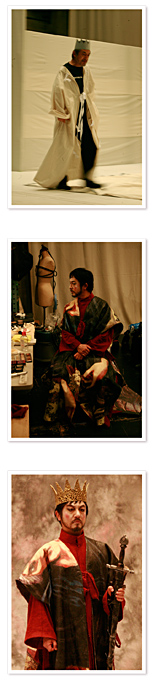

◆ 今はね、2月12日から三軒茶屋のシアタートラムで始まる『ピランデッロのヘンリー四世』というお芝居の稽古です。

◆ それはどんなお芝居なの?

◆ ピランデッロという人が書いた『ヘンリー四世』という芝居なんだけど、シェイクスピアの『ヘンリー四世』と間違えないように、今回、わざわざ「ピランデッロの」と付け足したんだ。ピランデッロはイタリア人だから、原作は『エンリコ・クワトロ』なんだけどね。じゃあ、今回の公演も、そのまま『エンリコ四世』でいいじゃないかというと、そうもいかないんだ。このヘンリー四世は、中世のドイツ皇帝「ハインリッヒ四世」のことなんだ。それじゃあ、『ハインリッヒ四世』にすればいいじゃないかと思うだろうけど、イタリアでは、イギリスのヘンリーも、フランスのアンリも、ドイツのハインリッヒも、みんなエンリコと呼んでしまうらしく、劇中でも、どのヘンリーなのか混乱する場面から始まるんだ。で、『ピランデッロのヘンリー四世』。

◆ ふーん、ややこしいね。どの国でも、人の名前はそのままの発音で呼べばいいのにね。

◆ 串田という字を中国読みで、「ツァンティエンさん」なんて言われてもね、自分のこととは思えないよね。それと同じように、「モータクトー」と言っても、中国人には毛沢東のこととは思えないんだよ。

◆ このお芝居は、ずいぶん前に演ったことがあるんだってね。

◆ そーなんだよ。1967年の1月だったかな。「自由劇場」を旗揚げして、2本目の芝居でね。イタリアのジャンピエトロ・カラソという人が演出した。この人の奥さんが作曲家の林光さんの姪で、ちょうど2人で日本に来ていたんだ。で、たぶん、光さんに紹介されて、何か演出してもらおうということになり、はじめ彼は『ゴドーを待ちながら』を演りたいと言ってね。オーディションまでしてね。僕の役はなくて残念だったんだけど、その頃「劇団民芸」が『ゴドーを待ちながら』の独占上演権を持っていて、僕らには上演できないことがわかったんだね。「なんだよ、それ!」って、みんな腹を立てたけど、しょうがない。

それじゃあと、次にカラソさんが挙げたのが『ヘンリー四世』で、僕がヘンリー役に選ばれたんだ。

◆へー! キャスティングされていなかったのに、いきなり主役に? うれしかったでしょう?

◆ うん、そりゃあね。『ゴドー』を演るつもりでいた連中に悪いから、あんまり大っぴらに喜べないけど、内心「やったー!」と思ったね。

僕は、24歳だった。芝居のこと、演技のことをどんどん吸収しちゃう年頃だった。だから、このヘンリー四世という役をジャンピエトロ・カラソさんの演出で演ったことで、僕は役者として、演技の大本のとても大切なことを学んだと思う。だから、劇団民芸が『ゴドーを待ちながら』の独占上演権を持っていなかったら、今の僕はちょっと違っていたかもしれない。うーん、違わないのかもしれないけど......演技に対する考え方というより、もうちょっと奥のほうの、演じるときの習性みたいなものが、違っていたかもしれないな。

◆ 演じるときの習性?

◆ そう、演技の質でもなく、演技に対する姿勢と言ったら、またちょっと違う。習性......説明するのはむずかしいな。でも、やっぱりそういうものがあって、それがほかの役者とちょっと違っていて、だから魅力的だという役者がいるんだ。今そのことを考え出すと厄介なことになるから、別の機会にゆっくり話すことにしよう。なんたって、あと10日で幕を開ける『ヘンリー四世』の膨大なセリフを覚え、どんなふうに演じようかと、大格闘している真っ最中だからね。悪いけど、あんまりのんきなこと考えているゆとりはないんだよ。

◆ じゃあ、『ピランデッロのヘンリー四世』はどんなお話なのか、話してよ。

◆ うん。自分はヘンリー四世だと思い込んでいる、気の狂った男の話。彼は、20年前に仮装パーティでヘンリー四世に扮したまま、馬から落ちて頭を打って、そのときから自分はヘンリー四世だと思い込んじゃって、中世のお城のようなところで暮らしているんだ。アルバイトの若者が、彼の臣下の衣裳を着て面倒をみている。新入りの若者に、ドイツ皇帝ヘンリー四世の時代背景や狂人の様子など説明しているところから、話が始まる。そこへ、ヘンリーの昔の恋人マチルダ夫人、その現在の愛人ベルクレディ、ヘンリーの甥とその婚約者でマチルダの娘のフリーダ、そして精神科医が訪ねてくる。

マチルダとベルクレディは、あの仮装パーティ以来、20年ぶりに彼に会いにきたんだ。仮装パーティでは、マチルダは自分の名前にちなんで、トスカーナ伯爵マチルダ夫人の衣裳を着た。ほら、例の「カノッサの屈辱」で、ローマ法王グレゴリー七世の許しを得るため、雪の中で3日間嘆願したヘンリー(ハインリッヒ)四世のために、法王にとりなしたのが、トスカーナ伯爵夫人。で、2人は、仮装パーティで並んで馬に乗っていたらしい。とにかく、現代の服のままでは、自分を11世紀のドイツ皇帝と思い込んでいる彼に会うことができないので、マチルダは当時のトスカーナ伯爵夫人の衣裳を着て、医者は大修道院長、ベルクレディはそのお供の僧侶の衣裳を着て、彼に会うことになる。はたして、懺悔服を着たヘンリー四世が現れ、謎めいた言動で彼らを翻弄し、混乱させる。

時間経過があって、2幕では、マチルダは彼が自分のことをわかっていたと言い出す。医者はショック療法の実験をするために考えがあるから、協力してほしいという。そしてもう一度、ヘンリー四世に別れのあいさつをし、この城から帰ったふりをする。彼らが去っていったと見たヘンリー四世は、いきなり豹変する。彼はもうとっくに治っていて、自分がヘンリー四世ではないことぐらい知っている、と臣下に扮している若者たちに言い出す。彼は自分を狂人にしてしまった彼らを恨み、人間に勝手なレッテルを貼る世間を罵る。そして今は、虚構の世界で、ヘンリー四世として生きていこうとしていることを話す。

3幕では、ショック療法をしようとした医者の計画で、娘のフリーダは若き日のマチルダに扮し、甥のディノッリは若き日のヘンリー四世に扮して彼の前に現れ、彼を混乱させる。みんなが現れ、もう治っていたのなら、なぜこんなことをしていたのだと、彼を責める。彼は自分の言い分を訴えようとするが、結局、本当のことは理解されないことを悟り、また強引に、狂気の世界でヘンリー四世として生きていくことを選ぶ。

ものすごく大雑把に話せば、こんな話かな。わかりにくいよね。やっぱり芝居は観てもらわないとなあ。

とにかく僕は、12年間気違いになっていて、それから正気になったにもかかわらず、その狂気をそのまま8年間も演じてきた男を演じるのだ。そして彼を置き去りにした昔の恋人(勝手な片思いらしい)と、彼の馬を後ろから剣で突いた友人と、20年ぶりに再会する。彼は、狂気を演じながら、ちくちくといろんなことを暗示する。彼らがいなくなると、怒りが爆発し、自分の思いを、あっけにとられている若者たちを相手に、しゃべりまくる。それこそ、狂っているみたいに。

要するに、どこまでがヘンリーの演じている狂気の演技なのか、どこが彼自身の演じない姿なのか、または無意識の狂気なのか、さらに、それは役者の僕の演技なのか、演じていない素の姿なのか、わからなくなるような......結局は演技なんだけど、そういうものを、この戯曲は、演じる役者に要求しているようなのだ。そしてもちろん、演出の白井晃さんも、そのあたりのことを追求している。

こういう演技は、ものすごく興奮するし、楽しいけれど、危険でもあるんだ。だって、自分自身の脳味噌の中のいろんな器官を、複雑なパズルみたいに意識的に動かして、感情をコントロールして、何層もの意識と無意識の領域を行き来させなければならないからね。サッカー選手の足の動きみたいな。冷静でなければならないんだけど、冷静なだけでもうまくいかない。同時に感覚的で、感情の高まりをうまく利用する感じかな。だから、稽古が終わった後、奇妙な脳内の興奮が残って、「ちょっと、ヤバいぞ」と思う。生まれてしまって、行き場のない、果たしてこれは感情と呼ぶものなのだろうか、というようなものが、いくつも、細胞の中で暴れだしそうになるんだ。いきなり泣きたくなるような、怒鳴りだしそうな、ちょっと思春期のような、そんな感じを、まあまあ、まあまあと収めながら、電車に乗って、井の頭公園の自宅へと帰っていくのですよ。

◆ へー。演技って、いつもそんな風なものなの?

◆ そんなこと、あんまり意識しないけどね、普段は。この『ヘンリー四世』という役は、特別そういうことを意識するね。きっと42年前も、そんなことを感じていたんだな。

◆ ねえ、42年前演じた同じ役を演るのは、どんな感じがするの?

◆ 不思議だねえ。『ヘンリー四世』という役は年をとっていないんだけど、僕はそれから42も年をとっちゃったんだからね。彼は若いときに「ヘンリー四世」になってしまって、そのまま年をとったんだけど、僕は若いときにその「年をとった男」を演じて、今度は年をとった僕が「若いヘンリー四世」を演じている男を演じるんだから。あの頃、僕は本当に顔なんかつるつるで、早く年をとりたいなあなんて思っていたんだ。かっこいい皺のある男の顔になりたいなあ、なんてね。今、鏡見ると、なんでこんなに皺があるんだろうなんて、びっくりするよ。